maQiavel

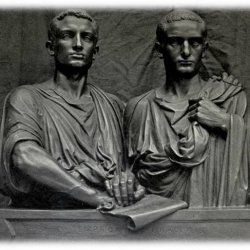

Machiavel est incontestablement le premier penseur de l’Etat stratège et de l’évolution institutionnelle. Son innovation est la création du « vivere politico ». Le « vivere politico » machiavélien n’est pas un objectif éthique en soi, mais un moyen de défendre la liberté civique et les multiples objectifs des individus afin de maintenir la stabilité de l’État dans une période trouble favorable au déclin d’une république.Dans le républicanisme de Machiavel, l’État existe en tant que fin en soi, mais il se maintient grâce à la liberté civile et à la participation active du peuple : il y a clairement une co-évolution entre la solidité de l’État et l’activité civique, le « vivere politico ».

Machiavel énonce les principaux traits de caractère du leader républicain : avant toute chose, c’est un architecte. Les fondations de l’État doivent être solides, tant dans le domaine institutionnel que dans le domaine physique, et encourager le comportement vertueux. Deuxièmement, il sait concevoir des institutions adaptées à la culture des citoyens sans se poser la question de la forme du meilleur régime politique. Troisièmement, c’est un médecin : il ne se contente pas de soigner, mais il prévient aussi et surtout la corruption en adaptant les institutions. Il doit anticiper l’arrivée de la mauvaise fortuna de manière à renforcer sa virtù. Le diagnostic est propre à chaque situation et aux circonstances, afin de faciliter les capacités adaptatives des institutions. Afin d’éviter la constitution d’intérêts acquis, le dirigeant doit être issu du peuple mais est toutefois borné par un peuple actif politiquement qui limite et contrôle son pouvoir. Et il doit y avoir rotation parmi les agents de l’État afin d’équilibrer le bien commun du petit nombre et celui du grand nombre grâce à l’activité civique directe.

Machiavel ne souhaite pas bâtir un régime parfait d’harmonie sociale, mais considère que la lutte entre les classes sociales et les intérêts divergents est normale et témoigne d’une vie civique active, qui permet au bien commun du grand nombre de triompher sur l’intérêt privé des puissants. Les conflits sont nécessaires et font partie du « vivere politico ». Ils ne menacent pas l’État, mais le renforcent, puisque aucune république ne peut exister sans passions et leur expression organisée. Le renouvellement de la vertu civique par le biais des conflits produit un équilibre dynamique différent d’un ordre princier imposé.

Machiavel explique que le processus de corruption commence lorsque l’individu perd son autonomie et n’est plus en mesure d’agir en tant que citoyen actif et que le pouvoir du grand nombre devient le pouvoir du petit nombre.

Tableau de bord

- Premier article le 13/08/2019

- Modérateur depuis le 02/09/2019

| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |

|---|---|---|---|---|

| L'inscription | 28 | 1930 | 738 | |

| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |

| 5 jours | 0 | 0 | 0 |

| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |

|---|---|---|---|---|

| L'inscription | 48 | 29 | 19 | |

| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |

| 5 jours | 0 | 0 | 0 |

Ses articles classés par : ordre chronologique

L’administration Trump remet Cuba sur la liste noire des « Etats soutenant le terrorisme »

4585 visites 13 jan. 2021 | 6 réactions |

Relocalisation : renverser le rapport de force ? Jacques Sapir | Aurélien Bernier

2127 visites 15 jui. 2020 | 9 réactions |

La Chine se prépare à être coupée du système de paiement en dollars !

11463 visites 24 jui. 2020 | 44 réactions |

La stratégie de Macron nous a mis en DANGER ! (Et trop de Français sont cons)

2292 visites 20 mar. 2020 | 49 réactions |

Erdogan menace : « Bientôt, des millions de migrants afflueront vers l’Europe »

2829 visites 2 mar. 2020 | 207 réactions |

Ses favoris

-

Les primaires américaines sont passionnantes

-

Les infos dont on parle peu n°82 (17 janvier 2015)

-

DOCU (Arte) : Les routes de l’esclavage

-

Manifeste pour un gouvernement mondial (2)

-

Notre-Dame de Paris détruite !

-

L’islam est-elle une religion essentiellement politique ?

-

Jean-Claude Michéa sur l’irruption des choix privés dans la vie commune

-

"Arrêtez avec vos soupçons !" Du problème du procès d’intention au principe de charité

Les thèmes de l'auteur

Afrique Armée Chine Culture Economie Etats-Unis France Histoire International Livres - Littérature Criminalité Cuba Emmanuel Macron Géopolitique Grèce Guerre Jacques Sapir Mafia Mexique Michel Drac Migrants Mondialisation Polémique Russie Rwanda Sociologie Syrie Terrorisme Musique Politique Santé Santé menacée Société

Articles les plus lus de cet auteur

- La Chine se prépare à être coupée du système de paiement en dollars !

- L’administration Trump remet Cuba sur la liste noire des « Etats soutenant le terrorisme »

- La théorie des hybrides

- HOBBES - L’Homme est un loup pour l’Homme

- Relocalisation : renverser le rapport de force ? Jacques Sapir | Aurélien Bernier

- Comment Thémistocle a-t-il sauvé Athènes ?

- L’esprit de corps : La Bataille d’Halmyros

- Affaire Julian Assange (Wikileaks) avec Viktor Dedaj !